- 温度とCO2との相関

「人為的なCO2排出が地球の温度を上昇させている」という仮説が現代の社会を動かしている。これとは違う考え方を述べることはなかなか困難で、声を上げたとしても一顧だにされない世の中である。科学的証拠のない「人為的なCO2排出説」を思うと、17世紀のガリレオがコペルニクスの地動説を彼が制作した望遠鏡の天体観察結果により支持しようとした時代を彷彿させる。

過去数十万の間、温度、CO2は周期的に変動してきたが科学的な解明はまだである(→ 気候変動に及ぼす主な自然変動)。縄文時代は今より暖かったらしい。しかし、それ以前のつい一万年前は氷河期であり海面レベルが低く日本列島も一部大陸と陸続きであったらしい。「人為的なCO2排出説」の疑似科学に基づいた社会行動を作り上げることは非常に危険である。

温暖化の熱は太陽から降り注がれる。また、問題視されているのがCO2である。そこで、前回は、科学的考察の出発点として太陽エネルギーとCO2(炭素)収支を調べた。炭素収支の95%が自然界のCO2であった。自然界のCO2は (1)光合成、(2)海への溶解、(3)動植物の分解という主要なサイクルからなるということを述べた。動物は食物連鎖により光合成でできた植物を食し、最終的には分解してCO2を発生する。そこで分解のプロセスには植物だけでなく動物を含むサイクルを考慮すべきである。これらのプロセスは温度依存性が大きいので、CO2の循環サイクルは温度の関数である。また、(1)エネルギー収支と(2)炭素収支の考察から人為的なCO2の温室効果は非常に小さいことが導かれた。

では自然界のCO2および人為的なCO2はどのように温度とかかわっているのだろうか。これが今回のテーマである。上記の主要な三つのプロセスを考えてみる。光合成の速度は、温度に加えて植物および周りの条件により変わりやすい。以下には、異なるCO2濃度における温度依存性の一例を示す。最適温度までは温度と共に光合成速度は上昇する。

Fig.1 光合成速度の温度変化(白丸が1000ppm、黒丸が370ppm(通常CO2濃度)、四角が200ppm。オオバコのデータ。測定は彦坂幸毅氏(東北大学))

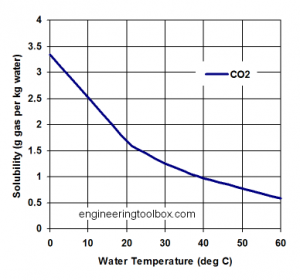

一般に気体の液体への溶解度は高温ほど減少する。CO2の水への溶解度は、下図に示すような温度依存症がある。

Fig.2 CO2の水への溶解度の温度変化

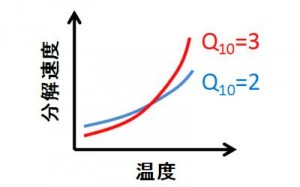

植物の分解は微生物による分解であってさまざまな因子が関係してくる。その中で温度の影響は大きく一般に次式のアレニウスの関係で表される(Ref.)。

rco2 = Ai x exp(-Eai/RT) (1)

ここで、rco2はCO2変化速度、Aiは定数、Eaiは活性化エネルギー、Rは気体定数、Tは絶対温度である。模式的には下図のように示される(Ref.)。温度が10℃上昇した時に分解速度が二倍または三倍になる時の傾向である。

Fig.3 植物の分解速度の温度変化

(10℃の上昇で速度が二倍、三倍になる時の模式図)

地球の平均温度は約15℃で、この150年の変化幅は±1℃である。自然界のCO2は温度依存性の (1)光合成、(2)海への溶解、(3)動植物の分解という主要なサイクルからなるが、上記で示したように15±1℃の狭い温度範囲では、CO2は直線的に変化するものと近似できる。従って、CO2濃度rco2の変化速度は以下のようになる。

CO2濃度変化速度 ∝ 光合成速度 + 海への溶解度変化 + 生物分解速度 (2)

≒ f(T ) (温度の関数) (3)

∴ drco2/dt ≒ γΔT (狭い温度範囲で、γ: 定数、ΔT:温度変化) (4)

簡単な近似式(4)の意味するところは大きい。現代、我々が経験している15±1℃の狭い温度範囲では、CO2の濃度変化は温度変化により決まるということである。下記でも示すが、プロキシ値から過去2,000年間の温度変化は15±1℃であろうと推定されている(Ref.)。「人為的なCO2排出が地球の温度を上昇させている」という仮説が意味するところとは逆なのである。以下少し実例を示す。

人工衛星による温度の観測が1979年から始まっている。下図の(a)はUAH(The University of Alabama in Huntsville)による結果である(Ref.)。赤い実線は13か月の平均温度である。CO2の観測は1958年から始まっていて、 (b)は毎年のCO2の増加量を示す(Ref.)。これは(4)式のdrco2/dtに相当する。CO2濃度は毎年単調に変化するが、変化量あるいは微分量には変化が一目瞭然に表れる。1979年から2022年の時間スケールを同程度になるようやや短縮してある。CO2濃度の場合は12か月ごとの計算値であるので、正確には両者には約半年の時間のずれがある。両者を比較すると1991年のエルニーニョ以外、温度とCO2濃度変化速度との増減の傾向はかなり良く、(4)の近似式を裏付ける。CO2濃度変化速度の増減にもエルニーニョ、ラニーニャ現象良く表れているのがわかる。1998年のエルニーニョと前後のラニーニャ、2011年のエルニーニョと前後のラニーニャなどは顕著である。以上、人工衛星で得られたリモートセンサーによる温度とハワイのMauna Loa のCO2の濃度変化速度という独立した物理量の測定値に良い関係が存在するのは驚きでもある。

Fig.4 上図(a)はUAHによる人工衛星からの地球温度測定値、下図(b)はNOAAによる毎年のCO2増加量

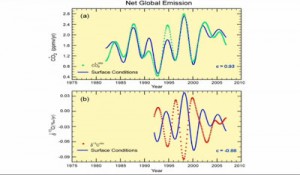

(4)式は恐らくデータの解析時にSalbyにより見つけられた。彼はさらに水分を加えた地球表面の状態(surface conditions)を使うことを提唱している。下図に示すように、CO2濃度の変化速度と地球表面の状態(surface conditions)の関係は良い。Salbyは昨年(2022年)亡くなっている。この辺の詳細は発表されていなかったので残念である。また、炭素中に1.1% 含まれる同位体13Cの濃度変化は温度変化とは逆の関係になり、植物の分解が大きく関わっていることを示している(→ 温度上昇で増加するCO2はどこから)。因みに、前回示した炭素収支から未分解植物は、光合成サイクルに関わる炭素の約10倍の量が存在する。従って、植物の分解プロセスは炭素サイクルに大きく影響するはずである。

Fig.5 (a) CO2濃度と地球表面の状態(温度が主要な因子)との関係、(b) 同位体13Cの濃度変化と温度変化との関係

(4)式はSalby により提唱された(5)式(→ 大気中のCO2 濃度は温度で決まる)となる。すなわちCO2濃度は温度の積分値で決まる。温度がCO2濃度で決まるのではなく、CO2濃度が温度で決まるのである。(5)式は、全CO2濃度、自然界、および人為的なCO2濃度を考察するために利用された(→ 大気中のCO2の放出、吸収の速度論)。

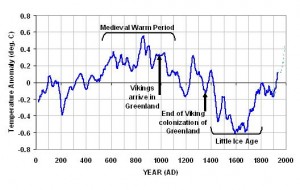

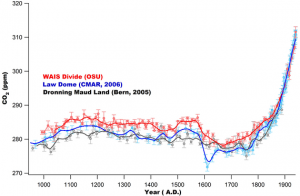

下図はプロキシ値から推定される過去2,000年の温度変化である。800年前後は比較的暖かだったらしく中世の温暖期と言われている。一方、1600年前後は多少温度の低い時代で小氷河期と言われる。最近、1000年から1800年の間の氷床中のCO2がFig.6に示すように高精度で分析された(Ref.)。小氷河期に呼応したCO2の6~10ppmの低下が見られる。CO2は温度の変化に比べて約100~150年遅れて変化している。これは(5)式を裏付ける。また、氷床サンプルの分析から10000年前の最終氷河期から縄文期への移行期にCO2が200ppmから280ppmへ上昇したことも良く知られた事実である(Ref.)。温度とCO2濃度は呼応している。しかし、氷床サンプル中のCO2濃度との関連は氷床サンプルが古い年代になるほど温度とのずれが大きくなるようである。そして、相互相関関数を使った解析によると、氷床中のCO2濃度の分析結果は実際の値よりかなり低い可能性がある。今後詳細に検討すべき課題である。(→ 温度とCO2 変化の時間差について)

Fig.6 過去2,000年間の温度変化の推定値

Fig.7 1000年から1800年の間の氷床中のCO2分析結果

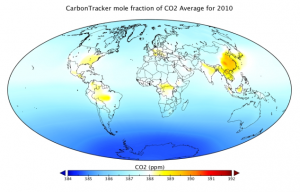

人工衛星によるCO2の測定によると、Fig.8に示すように、総じて大気温度が高いところがCO2濃度も高い。これもCO2濃度が主に温度によりコントロールされていることを示す。日本でもいぶき、いぶき2号が観測を行っていて(Ref.)、同様の結果が得られている。温度の上昇は動植物の分解が活発になりCO2の発生が増加することを意味する。従って、温度が高く微生物による分解速度が上がると言うことは CO2の発生が増え、土壌も有機的に肥えてくることである。また、CO2濃度が高くなると光合成が促進される(CO2の追肥効果)。Fig.9は光合成速度がCO2濃度上昇で上がるという一例である。

Fig.8 人工衛星からのCO2濃度の分析結果(NASA, 2010)

Fig.9 光合成速度とCO2濃度との関係の一例

下図で示すように、衛星観測はここ数十年(1982 ~ 2010 年)にわたる地球の緑化を示している(Ref.)。「CO2の追肥効果」による緑化だと考えられる。以下、引用した論文からである。植物に対する CO2 の直接的な影響は、水が植物の成長を制限する温暖で乾燥した環境で最も明確に表現されるかも知れない。ガス交換理論を使用して、大気中の CO2 の 14% の増加により、温暖で乾燥した環境では緑の葉の被覆が 5 ~ 10% 増加したと予測される。降水量の変動の影響を取り除くために分析された衛星観測では、これらの環境全体のカバーが 11% 増加したことが示されている。この結果は、CO2の追肥効果が重要な地表プロセスであり、炭素循環の変動と並行して進行してことを示している。

Fig.10衛星観測は1982-2010年の間、地球の緑化が進行していることを示す

まとめ

前回の太陽エネルギーと炭素収支に続いて、今回は温度とCO2の関係を整理した。両者の関係は(4)式と(5)式の近似式で表される。これらは簡潔であるが意味するところは大きい。温度が変化し、CO2は温度に追随して変化するということを示しているからである。氷床コアの分析で地球の温度は80万年前から周期的に変化してきたのがわかっている。しかし、周期的な温度の原因の科学的な解釈はまだ明らかではない。その周期的な温度変化に呼応してCO2はある時間的なずれで周期的に変わってきたのである。両者は相関しているが時間のずれがある。今後はさらに、温度、CO2濃度に加えて時間を組み入れた相互相関関数を活用した解析が必要である。