ペンシルバニア州には東と西にフィラデルフィアとピッツバーグという二つの大きな町がある。あとは森と小さな町が点在するのみである。その中間に州都のハリスバーグがある。ハイウェイで東から西へ向けてドライブするとハリスバーグを過ぎたあたりから正面に南北に連なる盛り上がった山が目の前に立ちはだかる。これがアパラチア山脈で、オハイオ州の東部まで続く。

ハリスバーグの南東10マイル (16 km) のところにサスケハナ川があり、川にはスリーマイル島という中州がある。長さがスリーマイル (実際の長さは2.2マイル)である。この中州の中に1979年に事故で有名になった原子力発電所がある。

サスケハナ川に沿って北西へ北上し、途中から西のアパラチア山脈へ向けて行くと、小じんまりしたいくつかの町中を通り過ぎる。昔は、そのうちのひとつの町にサンヨーの工場があった。なぜこのような山の中の小さな町に、というようなところである。大きな峠を越えてさらに30分進むと大学の町へ導かれる。これが州のほぼ中央にあるペンシルバニア州立大学である。この大学にマイケル・マン(Michael Mann)がいる。彼は現在地球科学センター長を務める。

Fig.1 Michael Mann

彼は、エール大学でPhDを取った後、マサチューセッツ大学でポスドクとして研究を行った。その時、1998年にNatureから出した論文が世を騒がすことになる。この後の2001年に出たIPCCの第三次の報告書に引用された一連のプロセスは、”科学とは如何にあるべきか“という教訓が含まれている。

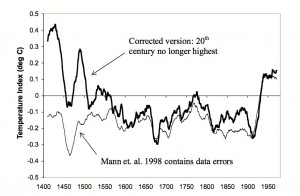

2011年と2012年にMannが二つの名誉棄損訴訟を起こした。1998年の論文のいわゆるホッケースティック曲線が科学的に間違いだと糾弾され名誉を傷つけられたというのである。このホッケースティック曲線はクライメートゲート事件と並んでIPCCの大きな汚点である。この科学的な背景と結末をまとめておきたい。最初に、ホッケースティック曲線の歴史の流れを知っておく必要があるので、長くなるがWebの資料をもとに整理しておく。

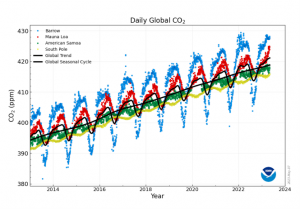

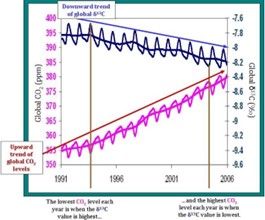

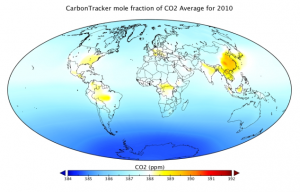

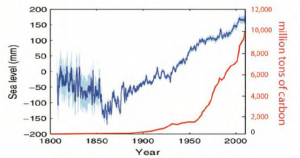

人為的温暖化の仮説を肯定する人々の主張の核心は、19世紀に始まった現代の温暖期が前例のない程、温度が上昇しているという推定である。もし同様の温暖化が人為的なCO2排出量が増加する前の古代から近代に起きていたなら、現代の温暖化が自然現象であり人為的に排出されたCO2とは無関係である可能性が大きい。

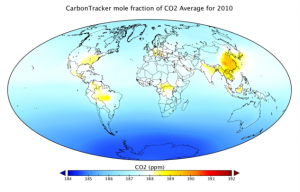

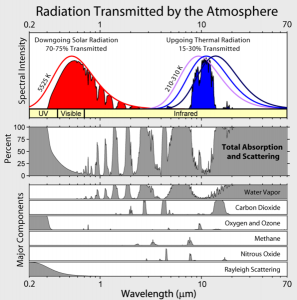

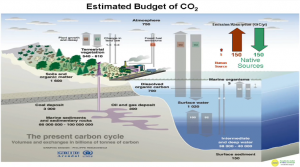

大気中のCO2が温室効果を持っていることは物理的に良く理解されている。(“CO2 the basic facts“)。重要な事は自然界のシステムにおけるCO2の定量的な寄与である。定量的に答えることは非常に困難である。だから前例のない温暖化が現在起きていてCO2による人為的な温暖化がただひとつの可能な因子だということを示すことはひとつの方法である。

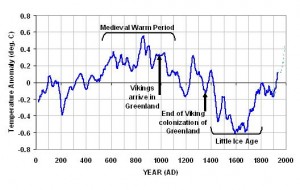

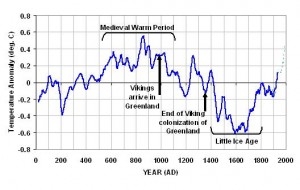

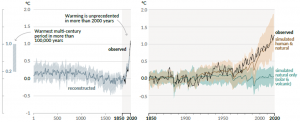

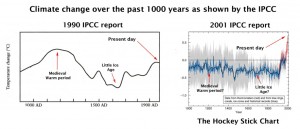

1990年代までにAD 800–1300年における中世の温暖期(Medieval Warm Period)(MWP)に関する多くの文献があった。その後小氷河期(Little Ice Age)と言われる寒冷期が続いた。温度の指標となるデータ(proxy measures)と多くの文献に基づいて、中世の温暖期は現代の温暖期より気温が高かったものと考えられてきた。1990年代半ばまでは中世の温暖期は気候学者にとっては議論の余地のない事実だったのである。1990年のIPCCの報告でも明記されている。202ページのグラフ7cに見られる。そこには中世の温暖期の温度が現代の温暖期よりも高く記されている。

1995年の二次の報告書では、温暖化に対してCO2がより影響力の大きい因子として担ぎ出された。中世の温暖期はもはや二次的な意味しかなくなった。中世以降の温度軸が短くされ、小氷河期以降の長くてゆるやかな現代までの回復曲線となった。IPCCのメンバーだったJay OverpeckからDeming教授への”我々は中世の温暖期を取り除かねばならない。”というemailで明らかである。

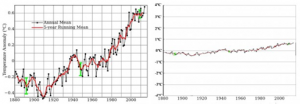

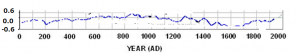

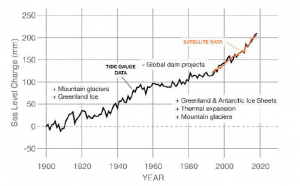

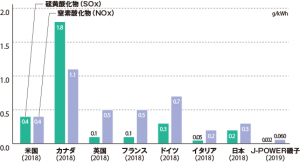

1995年のIPCC二次の報告書と2001年の三次の報告書の間で大きな変更があった。気候変化の歴史の改変と中世の温暖期の除去は有名なホッケースティック曲線を通して行われた。下の二つのグラフを比較するとその過程が明らかになる。左は1990年の報告書の202ページ7cである。中世の温暖期の温度ははっきりと現代よりも高く示されている。右側は2001年のIPCC報告書 である。中世の温暖期と小氷河期は消滅している。そして現代の急激な温度上昇となっている。

Fig.2

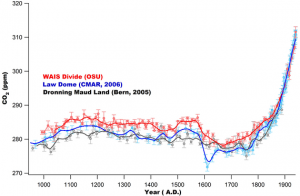

広く受け入れられてきた概念に対する最初の一撃は1995年だった。イギリスの気候学者Keith Briffa がNatureにセンセーショナルな結果を発表した。Siberian Polar-Uralの年輪の解析に基づいて、中世の温暖期はなく1000年の後、突然温暖な気候が現れたものと報告した。Briffaらは20世紀が百万年で最も温暖だと大胆にも提案した。この提案はCO2の影響に関する論争の中心になっている。これは5000-9000年前の完新世の気候最温暖期(Happy Holocene参照)をも無視するものである。

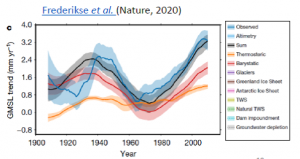

Briffaの研究はある程度の衝撃を与えたが、さらに大きな真の衝撃がついに1998年のNatureで公表された。Mann、Bradley、Hughesの”Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries”と題する論文である。 (ここでダウンロードできる)。Michael Mann はこの論文の筆頭著者だった。彼がマサチューセッツ大学でポスドクをしていた時の研究である。1,000 AD までさかのぼる温度を推定するために年輪の指標が使われた。Mannは気象学の歴史を根本的に変えた。中世の温暖期とその後の小氷河期は取り除かれた。1900年までほぼ直線で温度が下がり、その後20世紀になると急激な温度上昇とした。

2001年のIPCCの第三次報告書では詳細な検討もなく`ホッケースティック’曲線が採用された。IPCCはこの無名の若い科学者の研究を持ち上げた。“20世紀は過去1000年のうちで最も暖かい時期である。1990年代は最も暖かい10年であり、1998年は最も暖かい年であった。” IPCCは1995年の記述を変更し`ホッケースティック’を新しい規範とした。お詫びも説明も一切なかった。科学的裏づけもなかった。Mannらのホッケースティックの論文が、BriffaのSiberian 年輪の研究以外には何も新しい概念を確認する方法はなかったのにである。

IPCCのドラフトがリリースされて数ヶ月でアメリカの`National Assessment’ Overview が`ホッケースティック’を最初のグラフとして取り上げ、CO2による人為的温暖化のキャンペーンが大々的に始まったのである。2001年のIPCC 報告書が突然ホッケースティック曲線を受け入れて、過去の気候モデルとした。一部の科学者は過去の気候が急に変えられたことを心配していた。他のプロキシデータは依然として中世の温暖期の方が現代より暖かだったことを示していたからである。それらは声にはならなかった。彼らは地球温暖化の拒絶者としてみなされるのを恐れた。

そうした時Stephen McIntyreという型破りのヒーローが現れたのである。彼はトロントの引退した鉱物学者だった。McIntyreは科学者でもなく経済学者でもなかった。しかし、統計学、数学、データ解析を良く知る人だった。当初は、決して懐疑論者ではなかった。気候変動として騒がれている基本的な概念に好奇心があった。ホッケースティック曲線がどうやって作られたのかを見たいものだと思った。2003年の春、McIntyreはMann にホッケースティック曲線の元となるデータをリクエストした。しばらくしてMannはデータファイルを提供した。

Fig.3 Stephen McIntyre

McIntyreはRoss McKitrickと一緒に解析にあった。McKitrickはカナダの経済学者で、環境経済と政策解析を専門にしていた。ホッケースティック曲線のための平均値を作成するために統計的手法を採用した。かれらは直ぐに問題を見つけた。位置のラベル、古い編集、シリーズの切り取りなど多くの小さな誤りがあった。これらの誤りは、Mann らの結論には大きな影響を及ぼさなかった。しかし、McIntyreとMcKitrickは大きなエラーを見つけた。これは論文の結論を全く覆すものだった。

Mannは多くの異なるプロキシデータを過去1000年にわたり混ぜ合わせ、平均値を計算し、ひとつのグラフ上に傾向を示した。この単純な方法が適切でないことは明白であった。このような性質の異なるデータを混ぜ合わせることは統計計算ではごく一般的である。良く確立されたテクニックがあり‘principal components’と言われる。 (詳細はMcKitrickらの論文をダウンロード). McIntyreとMcKitrickはMannが異常なprincipal component値を使っていたことを発見した。この値は算出した平均値をゆがんだものにした。Mannらの方法ではどのようなデータもホッケースティック曲線となった。

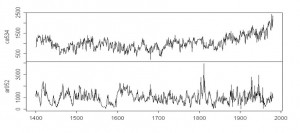

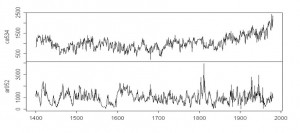

ここに例を示す。

Fig.4

二つの再現した温度曲線は共に1400ADまでさかのぼる年輪を基にしたものである。ひとつはカリフォルニア、他はアリゾナからのものである。両方ともMannによって使われている。上図は20世紀の後半で温度が上昇している。下の図は20世紀に入ってもフラットである。Mannらの統計トリックでは上の図のようなホッケースティック曲線となる。下の図に比べて390倍も大きい重みをつけることになる。どのようなデータを使ってもMannらの統計処理ではホッケースティック曲線を生成するのである。

McIntyre と McKitrickはさらに解析を進めた。多くのデータを処理する場合、データを歪めず、新しい間違ったものを取り出していないかを見極める必要がある。ひとつの方法はランダムにデータを取り出すことである。(しばし、Red Noise テストと言われる) McIntyreとMcKitrickはMannが解析したデータ群に対してこれを実行した。その結果は、食い違ったものであった。

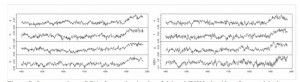

Mannの手法を使っていろいろなデータ群を解析すると99%、ホッケースティック曲線を生じた。これはホッケースティック曲線が過去の気候を反映しているということに疑問を投げかけた。

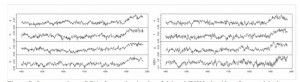

例でもって示す。下に八つのグラフがある。七つはランダムのデータをMann の方法で解析したもの、それと実際のホッケースティック曲線である。どれかを判定できるだろうか。

Fig.5

McIntyreとMcKitrickはホッケースティック曲線の論文の重大な誤りについてNature へletterという形式で論文を提出した。8ヶ月という長い審査期間の後Natureは公表できないということを知らせてきた。その代わりNatureは、Mannにオンラインの補足版として訂正する機会を与えた。そこで彼は標準的な手法を用いなかったとしたが、結果には影響がないと述べた。

結局、2003年に McIntyreとMcKitrickは“Corrections to the Mann et al. (1998) Proxy Data Base and Northern Hemisphere Average Temperature Series”と題する論文をjournal Energy and Environmentに発表した。

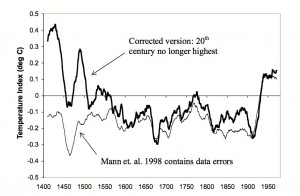

McIntyreとMcKitrickは、Mannがデータの抽出に対してランダムではなく、また1993年のGraybillとIdsoによるbristleconeという松の常軌を逸したデータをも抽出していたことを指摘した。GraybillとIdso は元の論文でこれらbristleconeという松のデータはしばしば異常であり、プロキシのサンプルには相応しくないと言っていた。McIntyreとMcKitrickはもしこのデータセットをMannのプロキシセットから除いて平均するとホッケースティック曲線が消失することを見出した。過去の気候に関して整理した結果はもろくホッケースティック曲線が故意の操作で変わるものだということを示した。

下図の点線はMannらのオリジナルのホッケースティック曲線である。実線は正しく統計的処理を実施した場合の結果である。中世の温暖期を見てとることができるし、1990年代はもはや最も暖かな時ではない。

Fig.6

McIntyreとMcKitrickはMannの使用したサーバー上のデータにアクセスしたところ、bristlecone のデータが“要注意”のフォルダーに入っているのを見つけた。Mannは彼自身の実験のために使用したのかもしれない。これらのデータを除くとホッケースティック曲線が表れないことを自覚していたのかも知れない。しかし、Mannは欠陥のある結果を公表しなかった。McIntyreとMcKitrickによる調査により見つかったものである。上記の詳細な内容はダウンロードできる。(here ,web page)

アメリカの上院の委員会はEdward Wegman (数学、統計学の権威) の下で報告書をまとめた。(ダウンロード) 報告書が指摘しているように、最初の研究、論文の査読に誰ひとり統計学の専門家がいなかったのは驚きである。比較的少数の専門家によりやりとりされていたのである。またその報告書の中で、Mannは彼が展開したコードの詳細は彼自身の知的財産で、詳細なレビューのために開示するつもりはないとば述べている。

その後もIPCCが国連組織ということで、ホッケースティック曲線はCO2排出による人為的な温暖化を支持する人々により使われ続けてきたのである。

* * * * *

さて名誉棄損訴訟についてである。Natureの論文掲載から10年以上経つ2011年のことである。FCPP (The Frontier Centre for Public Policy) は2011年2月のウェブサイトにMannについてTimothy Ball(カナダ・ウィニペグ大学元教授)とのインタビューを載せた。彼は、”should be in the State Pen, not Penn State”と皮肉をこめて言っている。詳細は良くわからないが、e-mail についての議論を言っているようである。Ballは大学を退官してからIPCCの人為的温暖化説に熱心に抗議を行ってきた(ref.)。そして、ホッケースティックグラフがデタラメだと批判してきた。そのBallとFCPPを、Mannがボールの住むカナダ・ブリティシュコロンビア州の裁判所に名誉棄損で訴えた。

Fig.7 Timothy (Tim) Ball (11/5/1938-9/24/2022)

2019年3月、Ballは長時間の裁判遅滞のために閉廷することを要求した。ブリティッシュコロンビア州の最高裁判所は、同年8月の審議の時にこれを認めた。原告(Mann)の名誉棄損の訴えを棄却し、裁判費用の全額を賠償するように原告に命じた。被告が求めた、Mannがホッケースティックグラフを作成するために使用した原データの開示を9年間拒否したことが、敗訴の大きな理由だったようである。2011年から続いた訴訟は2019年に結審した。Mannの完全敗訴であったと言える。しかし、Ballはそれからほどなくして昨年(2022年)の9月に亡くなっている。83歳だった。

2012年には、Mannは、Mark SteynがNational Review(NR)のウェブサイトに掲載したMannの気候研究を批判するブログ投稿と、NRが論争についてコメントしたその後の記事について、NRと寄稿者であるSteynを訴えた。NR は略式判決で有利な判決を勝ち取っている(ref.)。2018年、Steynの投稿に関するNRのコメントは憲法修正第1条の下で保護されていると主張して、NRは反SLAPPの動議を勝ち取った。そして略式判決で、法廷は、SteynはNRの従業員ではなかったので、Steynについて責任を負うことはないとNRに同意した。裁判所の判決は、インターネット時代において重要である。修正第 1 条により、第三者が事前審査なしで公共の問題に関する解説を投稿できるとする出版社の権利が保護されるからである。

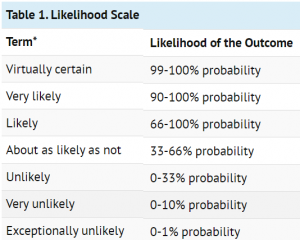

Fig.8 Mark Steyn and National Review

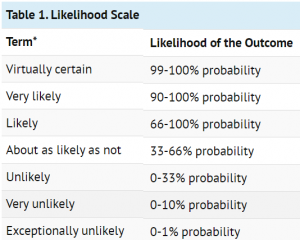

最初のケースは専門家同士の対立、二番目のは専門家とジャーナリストとの対立である。両方とも客観的な科学データがあれば1-2年で結審できたケースであった。しかし、原告(Mann)はそれを示すことができなかった。IPCCの報告書では確かさの記述に下の表で示す尺度が使われるている(ref.)。科学論文では一つの事象が客観的データに基づき正しいか否かを判断するのであるから、このような尺度は全く意味がない。逆に言うとIPCCの主張に科学的証拠がないということを示している。従って、科学的証拠がないのだから上記のような法廷論争は今後ともなくならないだろう。