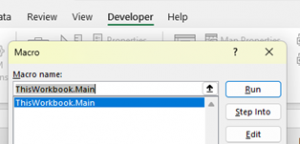

M. Nishioka, Curr Res Env Sci Eco Letters 1(1), 01-12, 2024

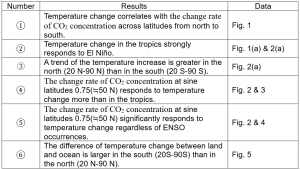

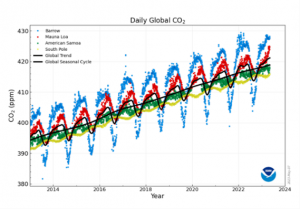

Based on the following results, we conclude that changes in plant decomposition and soil respiration due to global temperatures primarily control global CO2 cycles. The impact of CO2 emissions from fossil fuel combustion on global warming is extremely low. For these reasons, the man-made global warming hypothesis needs to be carefully reinvestigated.

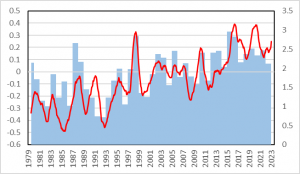

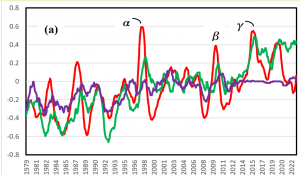

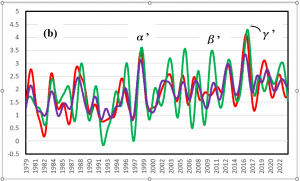

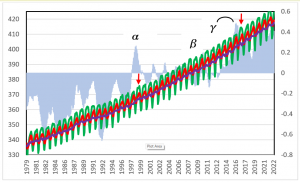

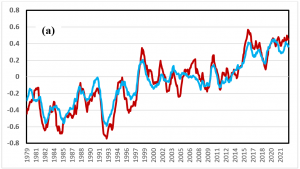

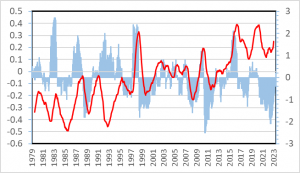

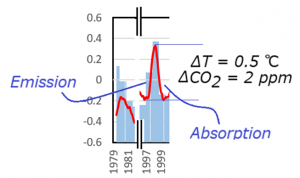

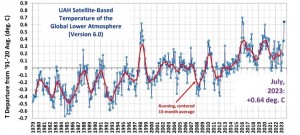

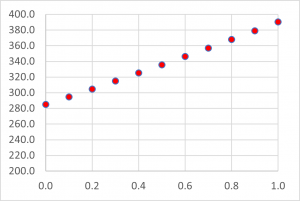

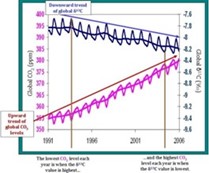

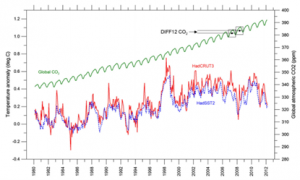

Figure 1. Correlation between temperature and CO2 changes during 1979-2022. Temperature (°C, red line): 13-month average of lower troposphere anomaly values by UAH with scales on the left. CO2 (ppm/year, blue vertical lines): difference from the previous year in annual averages by NOAA with scales on the right [5].

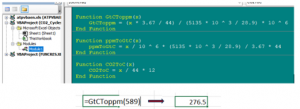

drco2/dt ≒ γ ΔT

(rco2: CO2 concentration,γ: constant, ΔT: temperature change)

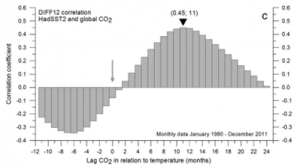

ΔT –> (0.5-1 year) –> Δrco2

(Δrco2: a change in CO2 concentration)

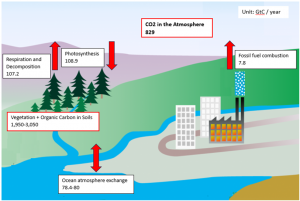

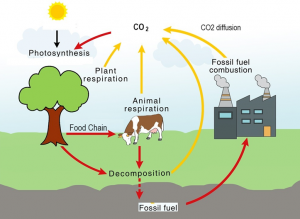

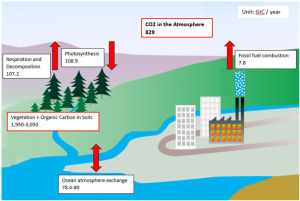

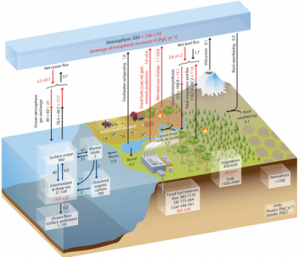

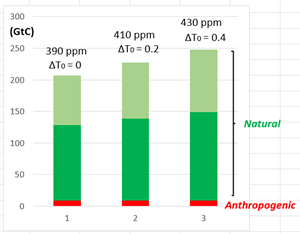

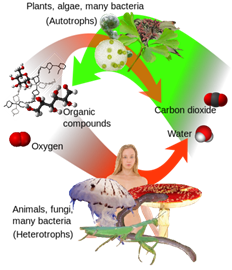

Figure 2. Simplified carbon cycles and carbon equivalent estimates (unit: GtC) obtained from the IPCC report [13]

Anthropogenic CO2 accounts for only 4% of the total

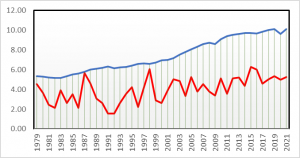

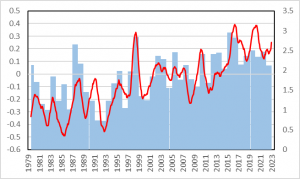

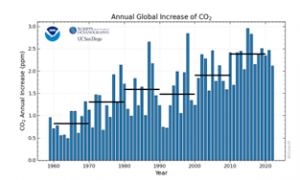

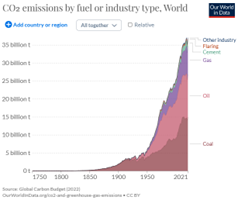

Figure 3. Global fossil fuel CO2 (blue: GtC/year) and global CO2 growth rate (red: GtC/year) between 1979 and 2021 (datasets: [14, 15]).

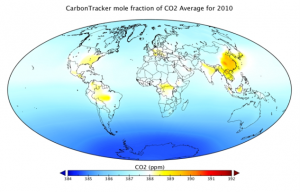

There is no correlation between CO2 exhausted from fossil fuel combustion and drco2/dt.

Figure 4. Compositional ratio of greenhouse gases in the atmosphere when H2O is assumed to be 1%.

CO2 is only 4% of greenhouse gas.

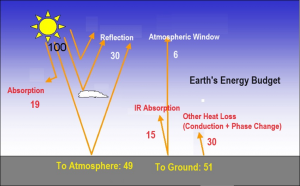

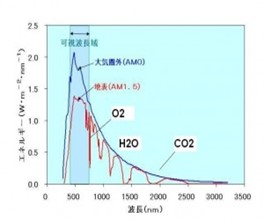

Figure 5. Solar energy budget based on the NASA dataset [19]

Nearly the entire amount of reflected IR (15%) is absorbed by H2O molecules.

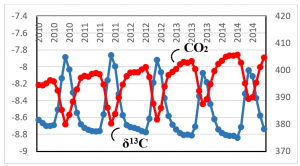

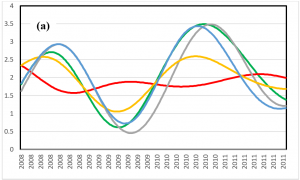

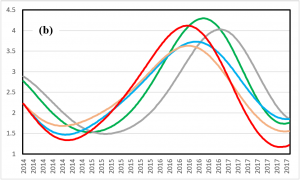

Figure 6. Trends of both δ13C (blue, scale: left) and CO2 (red, scale: right) in Barrow, AK between 2010 and 2014

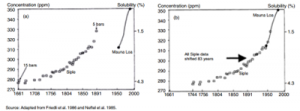

δ13C and CO2 show anti-correlation, but the interpretation of the Suess effect cannot be applicable when considered together with the global carbon budget.

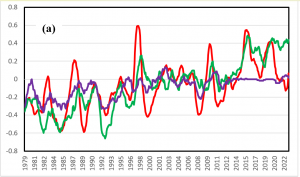

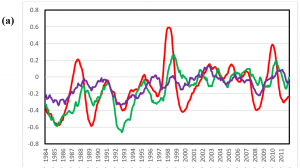

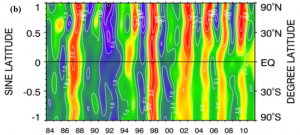

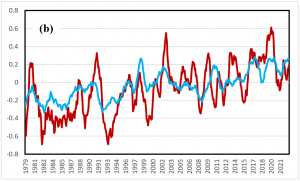

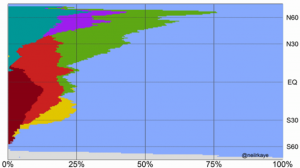

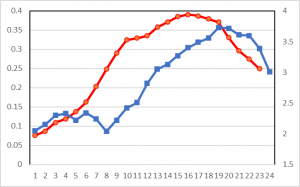

Figure 7. (a) Temperature change (℃) between 1979 and 2022 in the tropics (20 S-20 N, red), north latitude (20 N-90 N, green), and south latitude (20 S-90 S, purple); (b) the change rate of CO2 concentration (ppm/year) with latitude between 1979 and 2022 at sine latitudes (-0.75≒50 S: purple, 0: red, and 0.75≒50 N: green) [11]

The extent of the correlation between drco2/dt and ΔT differs depending on the latitude and between the land and sea.

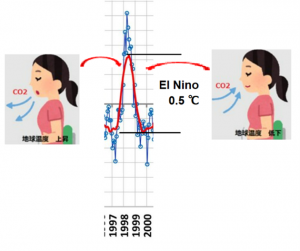

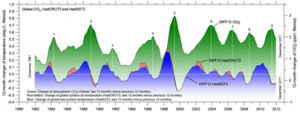

Figure 8. Proposed process for El Niño events: an increase in global temperature, an increase in respiration, and subsequent global CO2 emissions [5]

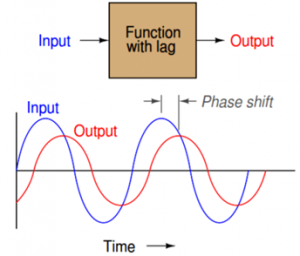

During El Niño, drco2/dt follows ΔT with a time lag of several months, and CO2 emission and absorption at the Earth’s surface respond to ΔT.

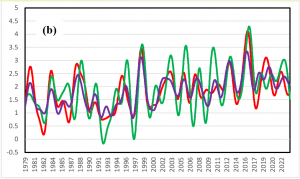

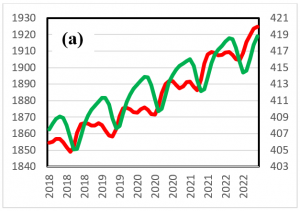

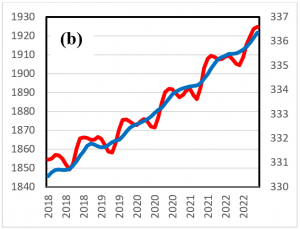

Figure 9. Atmospheric concentrations of (a) CH4 (red line, scale: left) and CO2 (green line, scale: right) and (b) CH4 (red line, scale: left) and N2O (blue line, scale: right) between 2018 and 2022 (dataset: [12])

The concentrations of CO2, CH4, and N2O gases decrease from spring to summer and increase from fall to winter.

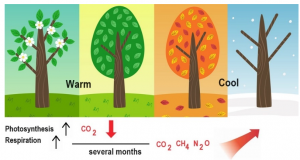

Figure 10. Proposed seasonal pattern for the generation of CO2, CH4, and N2O with a time lag of several months by plant decomposition and soil respiration

Soil respiration activates in spring because of increasing temperatures and generate CO2, CH4, and N2O in fall due to biological processes after a time lag.

Figure 11. The Mendenhall Glacier and Lake are located 20 km north of Juneau, AK (by Author, 8/2/2014)

The retreat of glaciers may have been caused by the transition to the modern warm period due to natural cycles rather than the effects of CO2.

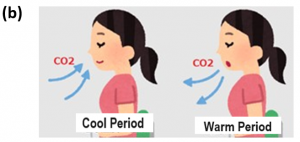

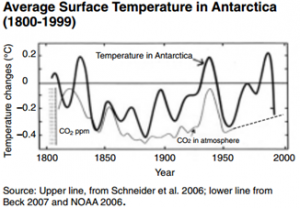

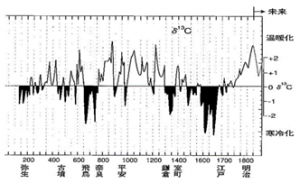

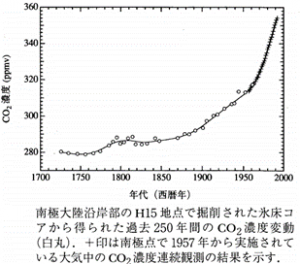

Figure 12. (a) Patterns of warm periods and the Little Ice Age for the last 2,000 years, and (b) proposed CO2 absorption and emission processes with temperature changes during cool and warm periods on Earth

CO2 has evolved to breathe slowly in response to ΔT.

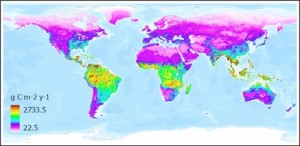

Figure 13. The global CO2 cycle was modified from the cycle in [33]. CO2 does not necessarily cause adverse effects on the global environment (see Text).

Plant decomposition and soil respiration are paralleled by microbial processes and increased soil fertility, and Earth is becoming greener due to rising CO2 and increasing fertility.