トピックス (3)

08/19/2022

ペンシルバニア州のほぼ中央に州立大学がある。一般には Penn State と言われている。町の名前はそのものずばりで

State College である。アパラチア山脈に属する森の中にある孤立した大学のための町である。何もない山道をドライブして

Stage College に入ると急に街が開ける。そうしたところである。1999

年に、その

Penn State の

Michael

Mann

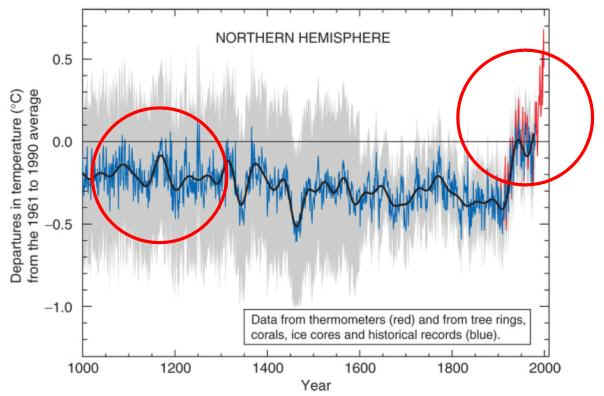

らが下図に示すような過去 1000 年の温度変化を解析した結果を発表した。

このグラフは所謂 Hockey

Stick 型の温度変化として知られている。20世紀に入ってからの温度上昇がホッケーの先に似ているからである。

グラフは

IPCC の第三次評価報告書にも採用された。後には

Al

Gore が映画で使用し、Hockey Stick の先のところをリフトで上がりながら最近の温度上昇を強調した。公表されているいろいろな温度のグラフと比較すると2点について大きな違和感がある。第一に、西暦

500 年から

1400 年の間、地球は下図のグラフで示すように温暖であったことが知られている。

上記のグラフは Craig

Loehle と J. Huston McCulloch が18篇の論文から導いたものである。Mann

のグラフでは、1000

年から

1900 年までホッケーの柄のようにフラットである。

1600 年ごろの小氷河期も示されていない。Mann

らは主に年輪の幅の変化を考慮している。この年輪からの温度の推定法について

Craig

Loehle が疑問を呈している。ある温度域までは年輪の幅は温度に良く対応するが、その閾値を超えると年輪の幅と温度は対応しないというものである。真夏の暑い時は庭の花の成長が非常に遅い。多くの花は真夏より初夏か暑い盛りを過ぎた初秋に勢いが強く、かつ盛んに花をつける。この例えが木々にもあてはまるのかどうかは知らない。

第二に、Mann が示すような 2000 年直前からの急激な温度上昇は、人工衛星からの結果では観測できていない。下図 は 1979 年以降の人工衛星からの結果の一例である。

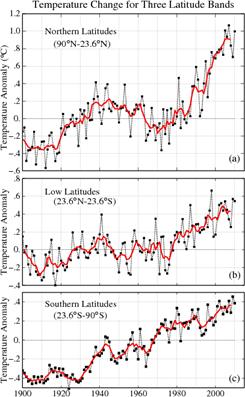

地表の各種実測地の例はNASA

のサイトで概観できる。地表の実測値は測定地点すなわち北半球か、緯度の差異によっても大きく変わる。注意を要する。過去120年の結果を見ると、低緯度、および

USA では温度の変化が小さかった。

(a) が北半球、 (b) が低緯度、

(c) が南半球の結果

Mann

らの

Hockey

Stick の温度変化の図がどこまで意味があるのか本当に疑問である。

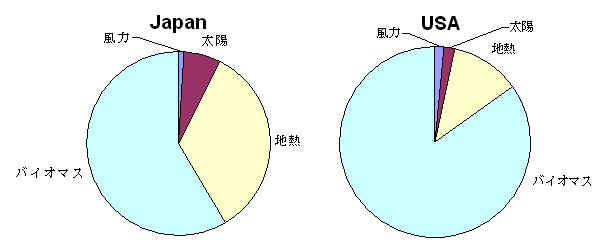

再生可能エネルギー (Renewable

Engergy) は、地熱以外はもとは太陽エネルギーである。従ってエネルギー密度が非常に小さい。

温暖化対策ということばかりではなく、1973 年のオイルショック以来、再生可能エネルギーの開発には関心が持たれている。しかし、何分コストが高くバイオマス以外はその全エネルギーに占めるシェアーは微々たるものである。以下に水力を除いた、全エネルギーに占める割合いを示す。その下のチャートは、日本と USA の再生可能エネルギーに占める内訳である。

バイオマスは空気中の CO2 を固定してできた物質だから、燃やして CO2 が発生しても CO2 のバランスは変わらないという考え方である。しかし、人口増加は続くわけで、食料と競合しない変換とその利用でなければいけない。例えば、穀物から発酵して生成するアルコールは競合し、ヤシ殻などから生成する代替ディーゼルは競合しない。

太陽エネルギーは密度が小さく、また光から電気への変換にはソーラーセルがまだまだ高価である。いずれにしても、再生可能エネルギーは量、コストを考えると、次世代のエネルギーにはならない。

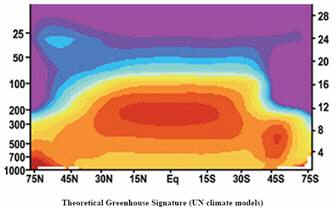

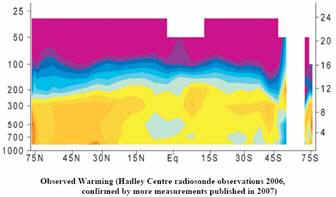

大気中の温室ガスで温暖化が起きている場合、大気の温度パターンはそれに対応したものになる。地球表面で反射した電磁波は、温室ガスにより吸収されて長波長の電磁波を放出する。赤道上空 10 km のところが最高温度となる。その分布パターンは下図のよう示される。

衛星、気象バルーンで 2007 年の 8 月に測定された結果は以下のようだった。予想された温室化ガスによる大気温度の分布パターンとは異なる結果である。

参考文献

1. Greenhouse warming? What greenhouse warming?

2. Carbon Emissions Don’t Cause Global Warming

石油価格の下落で、バイオマスの開発研究は下火になっているものの、CO2を増やさない方法として真剣に考えられている。たとえCO2を放出しても、その炭素は植物由来なので、炭素のバランスは変わらないという考えである。

バイオマスをエネルギーとして利用するには、二通りある。ひとつは、発酵してアルコールにする。バイオアルコールである。バイオエタノールをガソリンと混ぜてガソホールとし、内燃機関の燃料にするのが代表的な利用法である。もうひとつは、エステル交換反応で、油脂の分子を構成している大きいアルコール残基を、メチル基に置き換えてディーゼルの代替燃料にする方法である。バイオディーゼルと呼ばれる。

バイオ燃料を作るのは日本以外の国で盛んに行われている。その利用に関しては、日本でもかなりの力が注がれている。自動車会社によるガソホール利用についての努力は相当なものである。アルコールの点火温度はガソリンより高いから、エンジンを、いかにしてスムーズにスタートするかとか、ガソホールの組成変化に関わらず、空燃比をいつも適正に保つにはどうするかとかである。

全世界の人口の20%の人々が、食料を含めた全資源の80%を消費している。世界人口60億人のうちおよそ8億3000万人の人々が栄養不足で、そのうち7億9100万人は発展途上国に暮らす。世界の7人に1人、発展途上国では5人に1人が、飢餓状態にあるという。(→

リンク)

「バイオエタノールを生産するために穀物を発酵のために消費する。」 とはもっての他である。こうした負の結果は報道されない。真の問題は温暖化ではなく貧困である。貧困と不可分の食料不足である。

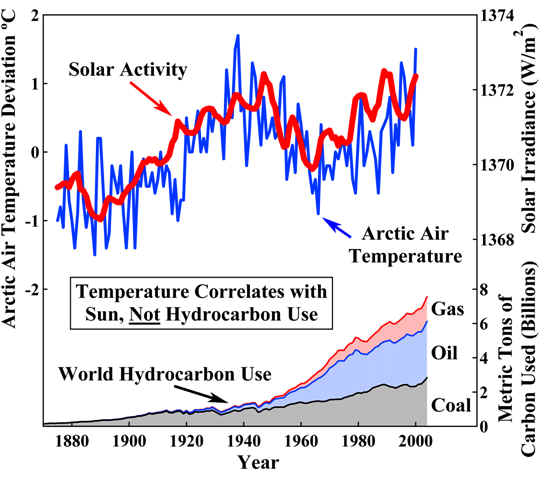

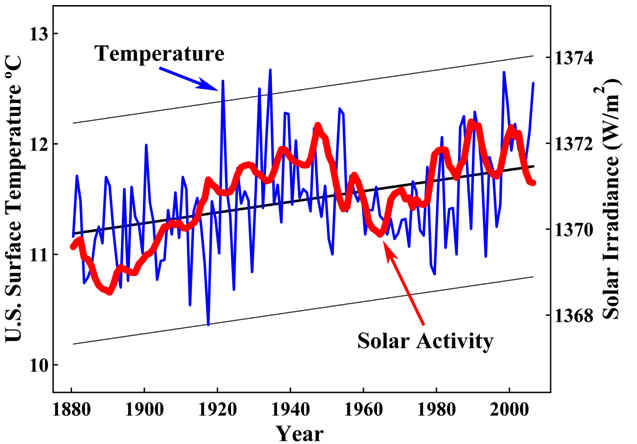

地球に降り注ぐエネルギーの源は全て太陽である。今年 (2009) の北米は平均より温度が低い。テレビの天気予報の解説では、太陽の黒点の数が少なく活動が弱いからと言う。全エネルギーが太陽から来るのだから、太陽活動の変化を抜きにして、温暖化の変化を語ることはできない。

1. 過去 100 年余りの気温の変化は太陽の活動と良い関連がある。北極の温度は、太陽の活動に追随して変化してきた。化石燃料の使用量とは関連がない。USA の地表温度の変化についても同様である。

参考文献

http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm

Soon, W. (2005) Geophysical Research Letters 32, 2005GL023429.

Hoyt, D. V. and Schatten, K. H. (1993) J. Geophysical Res. 98, 18895-18906.

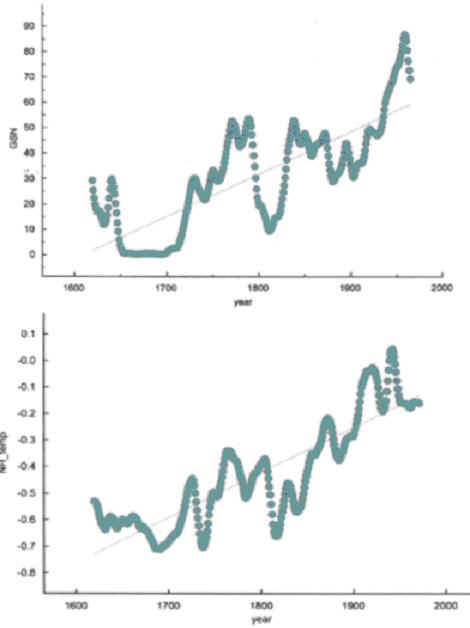

2. 過去400年の太陽の黒点数 (下記の上の図) と北半球の平均気温 (下記の下の図) は良く似た傾向がある。

参考文献

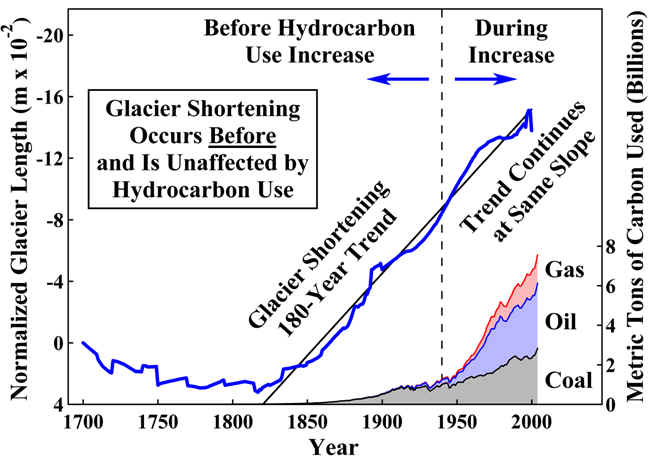

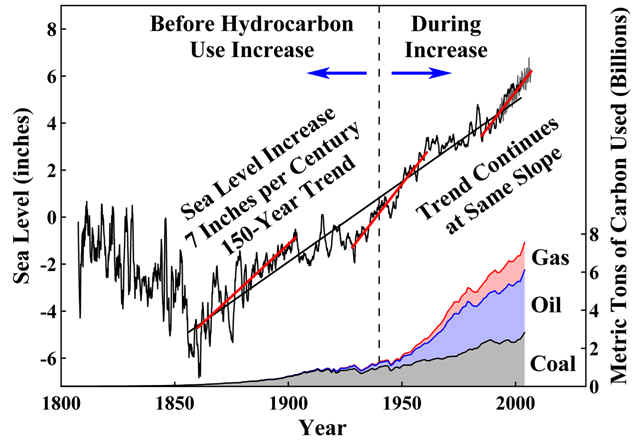

下記は Petition Project からの氷河の後退と海面上昇に関するデータ。

氷河の後退と化石燃料の使用量

化石燃料には、天然ガス、石油、石炭があり、それらの使用量は点線の右側、すなわち第二次大戦後に急激に増加した。しかし、氷河の後退は、100 年以上前から始まっていて、その後退の変化は同一の傾向にある。

海面上昇と化石燃料の使用量

氷河の後退と海面上昇の両方ともすでに 100 年以上前から始まっている。現在の変化はそれらの延長上にあり、化石燃料から放出された CO2 と直接の関係はない。