温暖化ショックとオイルショックと

石油化学工業と石油資源

ペンシルバニアの西部にピッツバーグという町がある。ピッツバーグの周りには製鉄に向いた良質の粘結炭が豊富にある。町は大きな二つの川に挟まれていて、その水と石炭でかっては製鉄業により繁栄を極めた。地元のフットボールのチームは Steelers というのも納得できる。下の写真で示すように二つの川は Monongahela (右)と Allegheny (左)である。冬には一、二回氷点下20度まで下がることがある。その時にはこの大きな川も氷で覆われる。ダウンタウンは川が合流する地点の挟まれたところである。そこで合流してオハイオ川になる。

オハイオ川は、オハイオ州とインディアナ州の南の州境を流れてついにはミシシッピー川へ合流する。(下図)

オハイオの南東のはずれにマリエッタ (Marietta) という町がある。南の今のウェストバージニアからオハイオ川を渡って1788年に最初の人々が居住し始めたところである。その町の回りが National Forest になっている。そこにハイキングへ行った折のことである。町からも離れて訪れる人も少ない丘の上の林の中に黒く動くものを見つけた。井戸から石油を汲み上げるポンピングユニットだった。スタンダードオイルがオハイオ州北部のクリーブランドで始まっているのでこのあたりにも石油があるのだろう。丘を降りたところにはひっそりと人家が数軒あった。石油の汲み上げで細々と生活しているようだった。

さて石油化学に話を戻したい。現在、原油の10% 弱のナフサしか化学原料に利用していない。原油は有限な資源だから化学原料の多様化は確立しておくべきであろう。上で述べたプロジェクトの目的のように、燃やすしか能のない残油を化学原料にするというのも一案である。しかし、次ぎの理由で、このプロセスを、現時点で装置産業の石油化学へ応用するのは非常に危険である。(1) プロセスの炭化反応の収支が理解できていない、(2) 物質収支がとれていない、(3) コーキングの障害を克服できていない。

現在の石油の埋蔵量を考えると、ナフサの熱分解から化学原料の一部にしろ減圧残油の熱分解で置き換えるのはかなりの飛躍だと思われる。石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料の埋蔵量は経済的に生産できるかどうかに依存する。経済的に生産できるものを可採埋蔵量 (R - Resource) という。それを現在の生産量 (P - Production) で割ったものが R/P である。

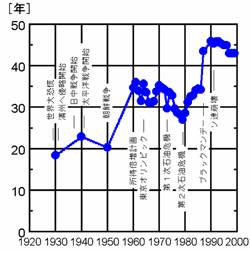

埋蔵量の推定は難しい。データにも大きなバラツキがあるが、下記はその一例である。オイルショック当時 R/P が30年しかないと大騒ぎしたものである。驚くことに、結果的にオイルショック前後の30年間は R/P の変化はなかったのである。需要は年々増加していた。新しく確認された埋蔵量が加えられた。また、石油の価格高騰により可採埋蔵量が変わったからでもある。

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kid/energy/s-kasai.htm

油田に井戸を掘ると石油の自圧で石油が噴出してくるが、それは埋蔵されている石油の半分以下である。残りの石油を回収することを Enhanced Oil Recovery

(EOR)という。水、ガス、スチームなどを注ぎ込むことにより回収するのが Flooding である。その他多くの方法がある。今もUSA の化石燃料関係の特許の ¼ が石油の回収についてである。井戸を掘るための液の組成、穴を処理する液の組成、地層の分析、炭化水素のサンプリング、分析など多くの特許が申請されている。因みに、石油回収の日本の特許は皆無に近い。一方、日本の化石燃料関係の特許の ¼ はトヨタなどの内燃機関についてである。そして USA の内燃機関関係の特許は皆無に近い。特許申請が研究成果の一端を示すのならば、GM がつぶれたのも尤ものことかも知れない。

オイルショック以後40年、ナフサから出発する石油化学の構造は全く変わることはなかった。過去半世紀の間、R/P は増えこそすれ減ることはなかった。過去と同様の期間を将来に投影して考えるならば、これからの半世紀に、石油が枯渇することはありえない。石油化学の原料として、石油が量的に深刻な状態になることはないだろう。

予言するだけでは、石油化学の未来を見据えることに対し無責任だろうから、対応策も準備しておくべきだろう。蒸留残油を化学原料に変換するのはその答えではない。可能性が最も高いのは、ナフサの次に重い留分の灯油、軽油を熱分解して化学原料にすべきである。それらの収率はナフサの3倍はある。今後一世紀にわたり石油の化学原料は、決して困ることのない量がある。但し、現在のチュブラータイプの反応器を使えるかどうかは検討しなければならない。

蒸留残油などの重質分を水素分解して軽質分にする、重質油の分解は確立した手法である。燃料油の需給により、このプロセスを活用すべきである。また燃料油のバランスは次に述べる天然ガス、石炭の需給との兼ね合いで考えるべきことである。

もう一度まとめる。

| (1) | 石油が量的に深刻な状態になることはない。 |

| (2) | ナフサの次に重い留分の灯油、軽油を熱分解して化学原料にすべきである。 |

| (3) | そうすれば、今後一世紀にわたり石油の化学原料は決して困ることのない量がある。 |

| (4) | オイルショックの時、石油の枯渇と石油化学の悲観的な将来はマスメディアにより作られた幻想だった。 |

オイルショックのとき、代替エネルギーの開発の必要性が叫ばれた。同じことが今回の温暖化ショックでも言われる。CO2 は化石燃料を燃焼することにより生じる。従って、CO2 を減らすことは化石燃料の代替エネルギーを開発することにほかならない。今回目新しいのは燃料電池である。しかし、燃料電池の水素または燃料油のエネルギー源が化石燃料だから、代替エネルギーというより変換効率のより良いものの開発ということになる。他の代替エネルギーはオイルショックの時、叫ばれて立ち消えになったものばかりである。あらゆる職種の企業が開発中の太陽電池は、無定形のシリコンを使った多層薄型フィルムや色素で増感するものが開発されていてコストは大幅に下がっている。

さて、エネルギー資源の埋蔵量はどうなっているのだろうか。下記のデータは一例である。

http://www.fepc.or.jp/present/jigyou/world/sw_index_03/index.html

可採埋蔵量の数値はデータを公表する機関により変わる。誤差を念頭に考えるべきである。可採埋蔵量というのは、採掘のコストと物価により変わるから、100年以上のものは有限の資源だが、無尽蔵に近いものである。従って、ウラン、石炭は石油に比べれば桁数の大きい埋蔵量である。天然ガスは石油よりはるかに多い埋蔵量である。先で述べた石油の R/P の変遷を考えると、石油、天然ガス、石炭の化石燃料の資源は極めて豊富であるといえる。天然ガス、石炭で石油の一部を代替することができるので石油もかなり豊富に存在するといえる。

これら資源の需要は各国の電力のバランスで概観することができる。USA、日本、フランス、イギリス、スウェーデンの電力の資源比率は下記のようである。各国の電力の資源ソースは大きく異なる。USAでは石炭が半分を占める。フランスは国策から原子力が八割を占め、スウェーデンは化石燃料の占める割合はほぼゼロである。この図から、埋蔵量が無尽蔵とみなせる原子力、石炭で電力を賄うことは可能であることがわかる。

http://www.acci.or.jp/energy/energy/en01/en01.html

オイルショックを契機に代替エネルギーの開発に関心が集まった。代替エネルギーには、風力発電、太陽電池、海洋温度差発電、バイオマスなどがある。これらのエネルギーは、全て本来太陽エネルギーであってエネルギー密度が薄く気候に左右されやすい。特に新しいものではなくオイルショック以後、開発は継続されている。しかし、必要なエネルギーの一部だけを代替するものである。

風力発電といえば思い出すことがる。多くの州では、大きさにかかわらずほぼ中央の町を州都にしている。インディアナ州も例外ではなく中央にあるインディアナポリス (Indianapolis) が州都である。インディアナポリスからシカゴの方向へ I-65 と言うハイウェイが走る。そのハイウェイをインディアナポリスから一時間走るとラフィエット

(Lafeyette) という町がある。スバルの工場があるところで、道路のそばに車を展示してあるので気が付く。また、ラフィエットには 2010年度のノーベル化学賞を受賞した根岸英一教授のいるパーデュー大学 (Purdue University) がある。ラフィエットから少し走ると風力発電の風車がズラリと立ち並んでいるのが見えてくる。なかなかの壮観である。

これらのエネルギー密度の小さい代替エネルギーで、エネルギーの需要を解決できるものではない。先で述べたように化石燃料自体はすぐなくなる代物ではないので、あくまでエネルギーの根幹は当分は化石燃料である。しかし、カタストロフィックな出来事の準備はしっかしておくべきである。

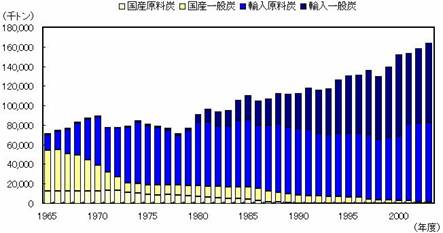

石油の場合、日本では民間備蓄と国家備蓄の両方式で石油備蓄が行われている。両者とも90日前後の備蓄がある。現在電力の1/4 が石炭から得られている。日本にもかなりの石炭の埋蔵量があるのだが、現在はほぼ全石炭をオーストラリアと中国などから輸入している。全ての炭鉱を閉山したあとも、石炭の使用量は下図で示すように増え続けている。石油と同様全量を輸入しているので将来のオイルショックには、確固とした戦略を準備しておくべきだろう。

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2005/html/17021350.html

先に述べた重質油分解のプロジェクトでは軽油留分をリサイクルしてプロセス内で使っていた。その軽油の収率が非常に低く、ある時はマイナスになることがあった。軽油の成分が知りたくて、その分析はできないものかK氏に尋ねたことがある。ある日文献のコピーを持ってきてくれた。軽油の分析ではなくコールタールの分析についての論文であった。キャピラリーカラムガスクロマトグラフィーによる重質油の成分の一つ一つがきれいに分離された結果があった。後日、第一著者に手紙を書いた。縁というのか三年してユタ州にある、その人の研究室で研究を始めることになった。

1973年10月に第四次中東戦争が勃発してオイルショックが始まった。それから調度10年後の1983年11月にユタのソルトレークから南へ一時間のところにあるプロボ (Provo) に到着した。ソルトレークは盆地で、周囲の山々は早くも雪をかぶっていて、はるかかなたに来たものだと思わせた。思えば、安定した職を辞し、学齢期に達した子供をかかえて、全て私費でよくもアメリカへ来たものである。それから三年弱の、人生で一番変化に富んだ人生の始まりだった。さて私生活はさておき、重質油と石炭から誘導した油の分析の研究を始めた。

(ソルトレークのダウンタウン)

石油、特に重質油とか石炭から導かれた油は黒い。そこでこれらの化学を「黒ものの化学」ともいう。オイルショックから10年してそのショックも忘れられようとしていた。その頃に、「黒ものの化学」の研究を始めたわけである。先にも述べたように化石燃料は豊富に存在するのだが、「黒もの」の成分の有効利用ができてこそ有限な資源を安定に確保できることになる。

「黒もの」は液から固体まで存在する。重質油は液である。重質油の成分の分子量が大きくなると粘凋なアスファルトとかピッチと言われるものになる。温かいときは流れるが室温では固体になるものから、カナダに多く存在するサンドオイルのように砂の混じった粘度の高いものまである。「黒もの」の最後は石炭である。結果的には、アメリカでの最初の3年は、「黒もの」の液体、残りの8年は「黒もの」の固体の研究ということになった。

重質油、石炭は複雑な混合物である。個々の成分を分離することは軽い油を除いて不可能である。炭化水素が主要成分だが、酸素、硫黄、窒素の異元素も含まれてくるから、構成する成分は数限りない。各成分を同定して化学構造を明らかにすることが重質油、石炭を理解する第一歩なのだが、ほんの一部の成分を除いていまだ良く分かっていない。アメリカに来て事情の許す10年と少しの間、重質油、石炭の分析、構造解析に時間を費やしてきた。温暖化を理解するためには科学的証拠についての理解、判断に依存する。証拠についてどう判断するかの関連で、重質油、石炭の化学について私が行った一部の結果を後程、比較のために示す。

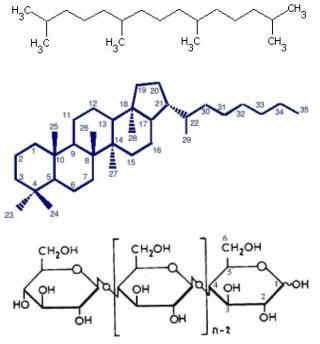

微生物、藻、植物が取り込んだ H2O、CO2 と太陽エネルギーから生成した構造物が長い地質学的変化で石油、石炭に変わった。従って石油、石炭には生物に起因する化合物 (biomarkers) が含まれる。下記に示すような、イソプレン誘導体、ホパン、セルロースなどがある。

地質学的変化は言い換えれば炭化反応である。従って、重質油、石炭にはグラファイト(または炭)になる前の芳香族化合物である癌を誘発するベンツピレンなどの化合物が含まれることになる。

これらの生物起源の化合物が燃えて、原始時代の H2O、CO2 に戻ると温暖化の原因物質ができたと騒がれることになる。